Die Illusion der Heidiland-Tierhaltung bröckelt

Die Schweizer Bevölkerung hat die Initiative gegen Massentierhaltung abgelehnt und der industriellen Nutzung von Tieren damit vorerst ihren Segen erteilt. Das Resultat kann als Vertrauensvotum für die Schweizer Landwirtschaft verstanden werden. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die beträchtliche Anzahl Menschen, die dem Anliegen positiv gestimmt waren, durch den Abstimmungskampf massiv verunsichert wurden.

Dies lag nicht zuletzt an der finanziell weit überlegenen Gegenseite – im Wesentlichen bestehend aus den Bauernverbänden und Branchenorganisationen der Schweizer Fleisch- und Milchwirtschaft – und ihrem Feldzug gegen die Initiative: Das geltende Schweizer Tierschutzgesetz wurde einmal mehr lautstark in den Himmel gelobt und die durch die Initiative angestrebten Verbesserungen für den Tierschutz als überflüssig abgetan. Dies, obwohl die heutigen Haltungs- und Transportbedingungen, die gängigen landwirtschaftlichen Praktiken und die tägliche Schlachtung von Tieren dem Prinzip des Tierwürdeschutzes und den Grundsätzen des Tierschutzgesetzes in vielerlei Hinsicht diametral entgegenstehen.

Um dies zu verstehen, muss u.a. ein Blick in die Tierschutzverordnung geworfen werden. Als Verwaltungserlass ist es ihre Aufgabe, das demokratisch entstandene Tierschutzgesetz zu konkretisieren. Dabei dürfte die Verordnung weder einen darüber hinausgehenden Schutz gewähren noch die gesetzlichen Prinzipien untergraben. Zwar verbietet sie einige tierschutzwidrige Handlungen; gleichzeitig erlaubt sie aber auch zahlreiche Eingriffe und Umgangsformen, die in erster Linie der möglichst praktischen Nutzung von Tieren dienen. Beispielhaft zu nennen ist das Enthornen von Rindern, Schafen und Ziegen, die grundsätzliche Anbindehaltung von Rindern, die Haltung von Schweinen auf kahlen Betonböden, das Schwanzkürzen bei Lämmern bis zum siebten Lebenstag und das Abschleifen der Zahnspitzen bei Ferkeln, jeweils ohne Schmerzausschaltung, sowie die Zulassung der nachweislich schmerzhaften und Panik auslösenden Kohlendioxidbetäubung bei Schweinen.

Die Tierwürde als Verfassungsprinzip

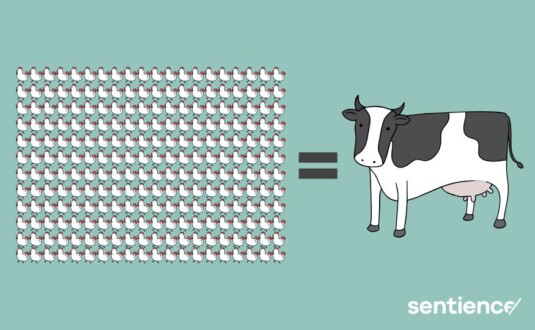

Dort, wo die Tierschutzverordnung keine konkreten Vorgaben enthält, gelten die allgemeinen tierschutzgesetzlichen Bestimmungen. Dabei muss in jedem Fall eine Abwägung zwischen den tierlichen und menschlichen Interessen vorgenommen werden. Als Verfassungsprinzip und Zweck des Tierschutzgesetzes dient der Tierwürdeschutz hierbei als Orientierungshilfe: Nicht jedes beliebige Interesse vermag einen Eingriff in die Tierwürde zu rechtfertigen. Rein finanzielle Interessen reichen nicht aus. Doch genau dies geschieht in der Massentierhaltung: Was die Tierschutzverordnung nicht explizit verbietet, wird als erlaubt betrachtet und unverblümt mit einer finanziellen Notwendigkeit gerechtfertigt. Absolut grundlegende Bedürfnisse von Tieren werden Profitstreben und Kostensenkungen untergeordnet, so bspw. bei der Tötung von männlichen Küken in der Eierindustrie, der Verwendung von Qualzuchten in der Masthühnerhaltung, der Trennung von Mutterkuh und Kalb für die Milchproduktion oder der Schlachtung von Tieren nach einem Bruchteil ihrer natürlichen Lebenserwartung.

In seiner heutigen Ausgestaltung dient der Tierwürdeschutz als Aushängeschild der Tiernutzungsindustrie, bleibt aus Sicht der Tiere aber weitgehend toter Buchstabe. Genau hier setzte die Initiative gegen Massentierhaltung an. Sie konfrontierte eine breite Öffentlichkeit mit der Diskrepanz zwischen Tierwürdeschutz auf Papier und tierwürdeverletzenden Praktiken und machte deutlich, dass unser Umgang mit nichtmenschlichen Tieren kein marginales Thema für Tierfreund:innen ist, sondern ein dringendes Problem unserer Gesellschaft. Die unhaltbaren Zustände in Schweizer Masthallen, Milchbetrieben und Schlachthäusern wurden zum nationalen Diskurs. Dies hat dazu beigetragen, dass die Illusion des Schweizer Bauernidylls – ein mit staatlich subventionierter Fleisch- und Milchwerbung erschaffenes Märchen – zunehmend bröckelt. Nun gilt es, diesen Kampf entschieden weiterzuführen – bis der Massentierhaltung endlich ein Ende gesetzt ist.

Noch keine Kommentare